PRÓLOGO

Eugenia rodaba por

la suave pendiente del jardín de su casa de Ñora cuando el impacto del primer

cañonazo recorrió el casco del Magallanes, demasiado lejos para sentir

miedo.

El cielo arrebolado

del atardecer reflejaba en sus ojos un rebaño de cirros azulones moteándolos de

sueños. Sonrió al reconocer en ellos la cara de miss Eileen. El viejo nogal era

el único obstáculo que sortear, los cálculos hechos, dos pasos más hacia el

oeste, a mitad de camino un declive en la hierba desviaría la trayectoria de la

caída salvándola de chocar contra el tronco. Lo importante era llegar con la

velocidad apropiada a la pendiente, luego todo sería girar.

Se dejó caer, sobre

su cabeza pasaron la tabla y las cuerdas del columpio balanceándose a impulsos

de la brisa del mar, no se detuvo. No había nada temible en seguir rodando. Demasiadas

veces se había dejado caer para escapar de la inglesa que gritaba corriendo tras ella “miss Eugenia no lo

haga, se va a hacer daño”, y luego la amenaza “Se lo diré a su padre”, ¡chivata! No se lo diría, su madre la

protegería, y además que no existía posibilidad de hacerse daño, se había

vuelto tan eficaz que se detenía antes de chocar con la paredilla que separaba el parque de la playa,

había tenido un buen maestro. Sin embargo aquella mañana algo imprevisto ocurrió,

sus cálculos fallaron y sorprendida por el dolor repentino en la cadera, abrió

los ojos.

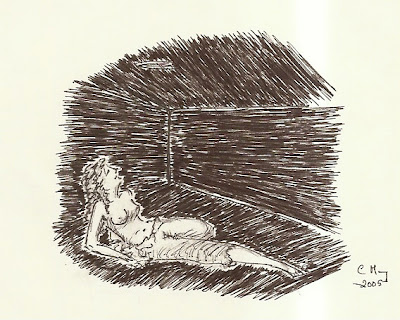

Estaba tendida en

el suelo, sí, pero no sobre la húmeda hierba asturiana, tampoco la brisa del

Cantábrico le refrescaba el rostro. Yacía sobre planchas de madera desbastada y

su piel, agrietada y llagosa, brillaba en la oscuridad por la sal que el mar

olvidaba tras la resaca. Un tonel le había golpeado la cadera. Fue el dolor del

choque lo que la arrancó de Ñora.

—¡Adelante, adelante, disparad!

—¡Keel, al timón!, ¡Sr. Perking, al mayor!

Los gritos, que

entrecortados por el roce del mar, se abrieron paso hasta aquella ratonera, la

devolvieron a la realidad. Seguía prisionera. Le costó entender lo que decían, a

veces le llegaban nítidos y creía reconocerlos y otras ensordecidos por la

trapisonda, cuando su oído se adaptó, recordó el idioma conocido.

—¡Síganme, síganme! —decían.

—¡Sr. Williamson, a las bodegas!

Reconoció las

órdenes en inglés -trabajo le había costado a Miss Eilleen enseñarle el idioma-. Intentó liberar las

manos tirando con fuerza de la argolla colgada del techo, sin embargo las

cadenas no cedieron.

—¡Acabe con ellos,

Sr. Perking! ¡Qué no escapen!

Los gritos

arreciaron, por las juntas de las tablas del techo un líquido rojizo comenzó a

rezumar. En cubierta se luchaba, disparaban, percibió el sordo caer de los

cuerpos, los gritos de dolor de los heridos.

—Atacan un barco

inglés —se dijo y un brillo diabólico apareció en sus ojos. Ahora les tocaba a

ellos luchar por su asquerosa vida. Recibir en sus carnes las injurias a las

que habían sometido a la tripulación del Magallanes.

Un estremecimiento de placer le recorrió el cuerpo. Ansiaba venganza. ¡Ratas!

¡Qué lejos de la realidad quedaban los juegos con Juan en la playa! Nada de

pasar por la quilla, ni siquiera un centenar de latigazos. ¡Ratas! Las ratas

dirigiendo el barco desde el coronamiento.

Lo había

presenciado, y una y otra vez, cuando estaba consciente, volvía a presenciarlo.

Veía como ensartaban al capitán con cuatro machetes y lo dejaban caer vivo al

mar para que la sangre de sus heridas atrajera a los tiburones. Veía a las

ratas acodadas en la borda riéndose mientras los escualos lo despedazaban, las manos suplicando al cielo hasta que al final se hundieron sus restos en las

oscuras profundidades. Veía arrodillados a los oficiales esperando que el verdugo les

cortara la cabeza uno sí y otro no y luego, cuando los que aún la mantenían

sobre los hombros respiraban creyéndose a salvo, atándoselas por encima, a modo

de sombrero. Veía… Les vio llorar lágrimas de sangre por tanto ultraje y aún

así aquellas alimañas no se sintieron satisfechas. Les vio cargados con los

cestos repletos de ratas volcándoselas por encima y los gritos de los

torturados aún resonaban en sus oídos.

En cambio su padre

no gritó cuando lo amarraron al madero.

Su padre sólo suplicó por ella cuando la arrastraron por la cubierta y le

arrancaron la ropa. Les ofreció sus pertenencias a cambio de la libertad y oyó

las carcajadas de los que ya eran sus dueños. A él, que veneraba la ciencia y

el progreso, que consideraba que sólo un hombre libre puede conseguir su

felicidad y la del mundo. A él, cuyo único objetivo de vida era hacer por su

prójimo todo lo que estuviese en su mano, no por amor a Dios sino por rigor

consigo mismo, a él que había salvado miles de vidas con las campañas de

vacunaciones, que si hubiera habido un país y un rey y no un erial repleto de

ladrones hubiera gozado de honores y prebendas, lo desnudaron, lo desnudaron

delante de su hija; y viejo, enfermo,

asustado aún pretendió hacerles entrar en razón mientras le colgaban de una

cruz y le quebraban las piernas. Sin gritos.

Luego, cuando el jefe la violó, en su agonía, sólo fue consciente de los golpes sordos contra sus nalgas. Convertida en aire, en polvo, deambuló por el espacio y no sintió... una más de las partículas descompuestas a las que la luz del sol atrapaba en su haz. Y sin embargo creyó escuchar a su padre tarareando una de las nanas que le cantaba cuando era pequeña y que en aquella travesía ponía fin a la jornada en que inoculaba las linfas a los niños.

Luego, cuando el jefe la violó, en su agonía, sólo fue consciente de los golpes sordos contra sus nalgas. Convertida en aire, en polvo, deambuló por el espacio y no sintió... una más de las partículas descompuestas a las que la luz del sol atrapaba en su haz. Y sin embargo creyó escuchar a su padre tarareando una de las nanas que le cantaba cuando era pequeña y que en aquella travesía ponía fin a la jornada en que inoculaba las linfas a los niños.

—¡Capitán, un bote escapa por estribor!

-Ya lo veo, Sr. Perking, a la

cofa del mayor. ¡No les deje escapar! ¡Señor Carter, el cañón!

—¡Han abordado el barco! ¡Estamos salvadas! —le anunció a la

rata compañera en su prisión y con la que al principio disputó los hilachos de

carne que le tiraban desde la puerta, hasta que reconoció su procedencia—. No —se

desdijo, ella no tenía salvación. Soltó una carcajada que entre el ruido de la

batalla ni siquiera escuchó. Quería morir y vivía. Ante las ratas había

soportado las vejaciones, bastaba con cerrar los ojos y volar hasta su casa,

las risas de Juan y los compinches, las voces de las mujeres mientras en la

cocina hacían los dulces para las fiestas, las vísperas de los regresos de su

padre y la incertidumbre ante los regalos que le traería. Todo valía. Lo que

los bárbaros habían horadado, pinchado, quemando era ya una carcasa vacía,

después de la primera vez ella había desaparecido; pero, si los ingleses la

rescataban, la encontrarían desnuda, enfangada en sus propios excrementos, la

piel llena de costras y llagas y sabrían... ¿Cómo podría soportar contemplar su

vergüenza en las miradas furtivas de hombres civilizados?

Miró hacia el

techo, el brillo de la argolla de hierro le dio la idea. Reunió las pocas

fuerzas que le quedaban y tambaleándose se puso en pie, la cabeza

inclinada rozando el techo. Sólo había una manera. Retrocedió tres pasos y

tomando impulso se lanzó de cabeza contra el hierro. Un golpe en la sien bastó

para que en su mente se hiciese la noche.

No hay comentarios:

Publicar un comentario